景気、という言葉は、英語圏にはありません。

Google翻訳ではBusinessと訳されますが、これは逆翻訳では仕事、あるいは経済活動などと訳されます。

類義語で好況(好景気)、不況(不景気)という言葉があり、前者はBoom、後者はRecessionと訳されます。

しかし、「何が」「どのような」状態なのか、つまり何かが盛り上がったり盛り下がったりするというわけですが、イマイチ具体性に欠けますよね。

今回は景気について端的に定義し、どのような状態がどうして好ましいのかを検討していきます。

景気を端的に定義すると

景気とは、端的に言えば「社会に流れるカネの動き」のことです。

ここで経済、あるいは経済活動と言い換えても良いかもしれませんが、経済、あるいは経済活動という言葉自体が極めて多面的な側面を持つということを考えると、 掘り下げて考えるにはあまり適切ではない。

例えば企業がその活動でお金を稼ぐのも経済活動ですし、消費者がモノやサービスを買うのも経済活動、労働者が稼いだ金を貯蓄に回すのも経済活動です。

銀行がお金を融資して利子所得を得るのも経済活動ですし、株主が企業利益から配当を得るのも経済活動、株を買って株の値上がりを見てから株を売却して利益を上げるのも経済活動です。

これら多様な“経済活動”の中で、共通あるいは前提となっているのは何かといえば、おカネの流れ、あるいは動きですよね。

つまり景気とは、お金の流れ、あるいは動きの活発さを表す言葉だと定義できるわけですが、単純に量だけの問題というわけではありません。

その辺りも含めて、以下に検討していきます。

企業や家計にとっての“好景気”

企業や消費者・労働者にとって“景気がいい”状態は、入ってくるおカネだけじゃなく、出て行くカネも多い状態です。

収入が少なければそもそもおカネは出せませんが、いくら収入が多くても、出すおカネをケチるということは、カネをケチらなければいけない理由があるということです。

彼らがおカネをケチれば、彼らが出すおカネによって所得を得ている業者は収入が減ってしまい、その業者の“景気が悪く”なります。

つまり、一部の誰かの収入が如何に多く“好景気”でも、出費を少なくしているような情勢は、別の誰かにとっては“不景気”になるわけです。

要するに、その立場によって好不況の判断が変わるのも、景気というものの特徴と言えます。

株主投資家にとっての好景気

では株主、投資家にとっての好景気とはどういうものかというと、企業が賃金や経費を削減することで、彼らの利益、収入が増えるわけですから、彼らにとっての“好景気”は、潜在的に“他の誰か(その企業の従業員や取引業者)の不景気”を内包しています。

また「資産を増やす」という潜在的な“カネをケチる理由”が存在する株主や投資家にとって理想的なのは、収入だけが多くて、出て行くカネが少ない状態、つまりカネが停滞している状態なわけですから、ある意味で、存在自体が不景気を引き起こす要因とも言えるでしょう。

こうした「資産(ストック)を増やす」という投資家の本質的な目的と比べると、企業の本質的な目的“がモノやサービスの供給”であり、労働者・消費者たる家計の目的が“個人や世帯の生活の充実(のための消費や労働)”であって、この目的に忠実であればあるほど社会に流れるおカネの動き(フロー)を大きく、加速させるという特徴とは、極めて対照的です。

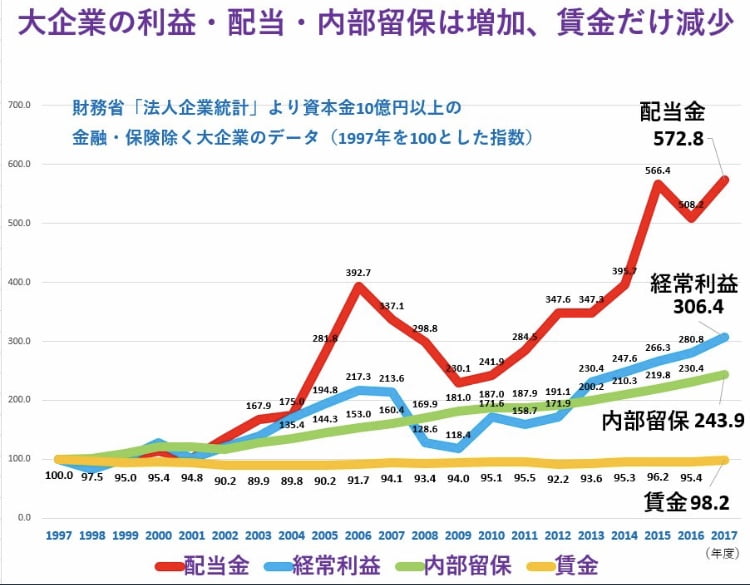

実際に、この20年ほどの間、株主配当が増える一方で労働賃金は低迷し、一部の人にとっての好景気と、その他大勢にとっての不景気が続いてきた我が国にとって、この対称性は我が国の経済情勢そのものを物語っていると見ることも出来ます。

バブル崩壊以前の日本経済と新自由主義

バブル崩壊前までの日本は、取引企業間における自己防衛的な株の持ち合いが主であり、株主たる企業は株主として企業利益を求めず、自らの売上を高めることを至上としていました。

それゆえに、企業は自らの本質的な目的であるモノやサービスの供給のために必要な経費人件費を投じていましたが、バブル崩壊とともにそうした経済風土も崩れてしまいました。

新自由主義的な合理的経営が幅を効かせ、コストカットと利益最大化という目的がモノやサービスの供給という目的を抑えつけるようになった結果、世の中のおカネの流れは停滞することになってしまいました。

その反面、経費や人件費などのコストを削った分のおカネは企業利益として内部留保や株主利益として貯め込まれようになり、実体経済にはおカネが流れず一部の資産家の懐に流れ込むような経済構造となってしまっています。

つまりバブル崩壊以降、一部の資産家にとっては好景気、その他大勢の庶民にとっては不景気な時代が続くことになったわけです。

社会を発展させる好景気とは

原則的に、企業の従業員、労働者の利益と株主投資家の利益は反目し合います。

企業にとっても、企業が株主投資家の所有するロボットとして存在するならともかく、「企業とはモノやサービスを社会に供給する経済主体である」と定義すれば、企業と株主投資家の目的はやはり反目します。

社会に発展をもたらすには、積極的な設備投資とそれに伴う技術革新、すなわち失敗してもまたチャレンジできるような経済構造が必要です。

失敗しても再チャレンジがしやすいということは、失敗して金銭的な損失が出たとしても、それを簡単に取り戻せるような経済構造、つまり、より多くの収入とより多くの出費を許容する経済構造が必要です。

逆に言えば、現在の日本のように一部の資産家におカネが集中してしまい、社会に流れるおカネが少なくなってしまうような状況では、社会の発展は停滞してしまうのです。

景気の判断は相対的なモノ

好景気か不景気かの判断は、その人の立場ごとに異なり、主にその人の収入の多寡と出費とのバランスに応じて判断されるわけですが、それだけではなく、経験的な要素も大きく影響します。

すなわち「以前と比べて今はどうか」という、過去と現在の比較です。

過去、バブル崩壊以前では、労働賃金や売り上げの多寡と株価が景気の良さの指標となっていましたが、現在では企業利益の多寡と株価がその指標となってしまいました。

両者とも共通するのは株価なわけですが、バブル崩壊以前は株価≒売上の多寡であり、売り上げの伸びと企業利益の伸びが同程度で、なおかつ株主が過剰な利益を求めない株の持ち合いが主流であったために、労働賃金が過剰に削られることはありませんでした。

しかし、バブル崩壊以降、株の持ち合い関係は崩壊し、株価≒企業利益となり、売上だけでなく「どれだけ余計なコストを削減し、利益最大化できるか」によって評価されるようになってしまいました。

有体に言えば、労働者や企業を搾り取って利益を膨らますことに味をしめた株主投資家のような一部の資産家にとっては、労働者や企業の景気がよくなると景気が悪くなる、と感じる情勢になってしまっているわけです。

そうした一部の資産家のような人々に国の経済を舵摂りさせたらどうなるか。

社会に流れるおカネが停滞し、社会の動きも経済の動きも低迷して、到底社会の発展や経済成長など望めるような状況ではなくなってしまうわけです。

“社会を発展させる好景気”を呼び込むために

景気とは社会を流れるおカネの動きのことです。

この動きが実体経済、すなわち実物(モノやサービス)の生産と消費に基づいて活発ならば、必然的に社会は発展し、経済も成長していくことでしょう。

しかし、金融経済においてのみ活発であったとしても、一部の資産家の金融資産が肥大化するだけで、社会にも実体経済にも何ももたらすものはありません。

景気、すなわちおカネの流れを水に例えるとしたら、社会はその水(おカネ)が流れる水路のようなものです。

ある特定の場所にだけおカネが大量に流れ、他の場所にはほとんど流れない状況では、おカネの流れ無い場所はいずれ干上がってしまうかもしれません。

しかし現在、我が国におけるおカネの水路は、一部の場所にのみおカネが流れ、特定の場所におカネを貯め込むような構造になってしまっています。

社会を発展させ、経済を成長させるためには、おカネという水の流れが、常に安定した量で社会に満遍なく流れる仕組み、水路を再構築すること、つまりビルトインスタビライザーとなるような税制度や予算編成、各種の制度を設計する必要があるのです。