『海山物語』 (ラドヤード・キプリング著 マクミラン発行 1923年初版 1951年再編集版) 底本 Land and Sea Tales for Scouts and Guides by Rudyard Kipling MACMILLAN AND CO.,LIMITED 1951 (First Edition November 1923)

(訳者より

今回からは、1857年に起きたイギリス船の火災のお話です。外国人船員たちがあてにならない中、本来なら乗客であるはずの陸軍兵士たちはどのように行動したのか?)

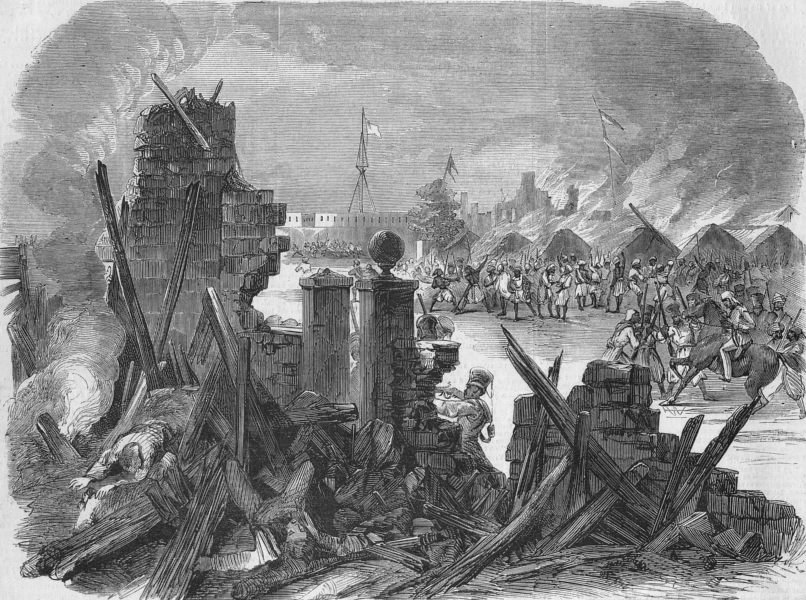

この戦争に向かう兵士たちを乗せ、サラ・サンズ号は英国からインドへ向けて出航しました。

サラ・サンズ号、インドへ

人類は長年にわたり、海原を航行してきた。そこでは危険、困難、死に直面しつつ、驚嘆すべきことを成し遂げており、そういった英雄的行為の物語は、どれをとっても、他所で行われたものに劣りはしない。

苦しい状況において、未熟な者がどのように振る舞うかというのは、常に興味深いものであるし、一般にはあまり知られていない事実をいくらか知る私としては、サラ・サンズ号の昔話を再び語ってみようと思う。その物語は、耐えがたきを耐え続ける不屈の勇気と、冷静な判断力の一例となろう。

サラ・サンズ号は、小型で帆柱4本、1100トンの鉄製スクリュー蒸気船であり、インドへ向かうこととなっていた。

時は1857年、インド大反乱の年。この頃、およそ帆走・運航の可能なものは大いに必要とされていた。なぜなら、状況が許す限り速やかに――拙速すぎない限りで―― 兵団が彼の地へ投入されていたからである。

戦列の第54番目として大軍団の中へと送り込まれたのは、ドーセット連隊の第2大隊――およそ100年の歴史があり、輝かしい戦歴を持つ優れた部隊である。とはいえ、人が知る限りでは、他の多くの連隊と特に変わるところはない。

彼らは3隻の船で派遣された。

司令部――すなわち、陸軍中佐、連隊名簿、金庫、連隊旗といった大隊の魂を示す決定的なもの――と、14名ばかりの将校、354名の兵卒、そしておそらく12名の女性がサラ・サンズ号に詰め込まれて、8月15日にポーツマスを出航したのだった。

船員たちが働かない

機関士と火夫を除けば、サラ・サンズ号の船員は外国人、あるいは出航ギリギリで乗せられた間に合わせの者たちのようであった。彼らは役に立たず、怠惰で、命令に従わないことが明らかになってきた。

兵隊の宿泊施設というのは一般に「劣悪」と言われるものだが、1857年に「劣悪」と呼ばれたものは、現代では言い表しようもなくひどいものだったろう。

同様に、急を要するにも関わらず、このサラ・サンズ号についてはまるで急ぐ様子がなかった。サラ・サンズ号は2か月もかけてケープタウンにたどり着き、石炭を積むために5日間逗留の上、10月20日に出発した。

船員たちはこの時すでに、すっかり反抗的になっていたため、兵士たちが船乗りの技を少々身につけざるを得ず、自分たちで船を動かして出港したのだった。

約3週間後の11月7日、船は豪雨(スコール)に見舞われ、フォアマスト(前檣)を押し流されてしまった。そして兵たちが、その残骸を片付ける役を担うことになったと考えられる。

後部ハッチから発煙!

真の騒動は11月11日に始まった。

その日、ポーツマス出港から90日目の午後、船倉で作業していた兵士たちが、後部ハッチから煙が上がっているのに気づいたのだ。おそらく、その時サラ・サンズ号はモーリシャス島から1000マイルの辺り、サメだらけの海と強風の真っただ中にあった。

総責任者のキャッスル船長は即座にボートを下ろし、食糧を積み込ませ、多少苦労しながら舷側に出し、女性たちを乗せた。船員たちの一部――機関士、火夫、その他数名の真面目な者たちはロングボートに飛び乗り、海へ下ろして船から相当の距離を取る。彼らは、船の貯蔵庫2つが弾薬で満タンだと知っていた。それで安全策を取ったというわけである。

一方、兵士たちは動じることなく、指揮官の命の下、右舷、右手の貯蔵庫を空にした。その間に、志願者たちが連隊旗を確保にかかる。連隊旗は1等室の奥、おそらくは船長席の後ろの壁に固定されていたが、1等室には今や煙が充満している。2人の大尉がそこへ走り込んだが、危うく窒息するところだった。

船の需品係将校――彼の名はリチャード・リッチモンド――が濡らした布を頭にかぶり、どうにか旗をむしり取ったものの、そこで気絶。兵士の1人――彼の名はW.ウィリス――がリッチモンドと連隊旗を引きずり出す。

兵たちが歓呼する中、ウィリスも意識を失い、二人して甲板に倒れ込んだ。少なくとも、幸先の良いことであった。すでに述べたように、連隊旗というのは、その下で戦う、あるいは働く人間全員の魂なのだ。

火薬の樽を投棄せよ!

1等室は昔ながらの「小部屋」、立ち並ぶ狭い船室の1つで、その位置はスクリューの上方だったはずである。機関室の後ろ、船尾は炎に包まれていた。今や火の手は左舷、左の貯蔵庫へ迫ってゆく。

サラ・サンズ号が花火のように爆発で吹き飛ばれるかという時、さらなる志願を求める声が上がるや、1等室での気絶から回復した大尉が最初に走り出し、火薬を1樽取って投げる。樽はすぐに船外へ投棄された。この例にならって、秩序正しく投棄作業が続く。

火薬を運び出す者が気絶すると、かなりの頻度でそうなっていたのだが、他の者たちがロープで引っ張り寄せる。気絶しなければ、猛烈な煙の中で手探り、触れることのできた爆発物をつかみ取って運び出すのだ。そしてそれらが海へ投棄される度、ハッチのところに立つ需品係軍曹が落ち着いてお役所的に、損失分として樽の番号を帳簿にメモしていく。

最後に残った2つが、気絶した兵の腕から滑り出て――この夕方、気絶は数多く発生していたが――、手の届かぬところまで転がった。そのそばに、船で使用する導火用火薬がさらに2樽あったのだが、これに兵士たちは気づいていなかった。知らぬが仏、その分だけ、彼らは気楽でいられた。

ミズンマスト(後檣)、崩落

炎が後甲板を突き破った。閃光が浅瀬のサメを引き寄せる。ミズンマスト(後檣)――最も船尾に近い帆柱――が燃え上がり、轟音と共に船外へ崩れ落ちた。

これで船尾が風上へ向いてしまったらしい。そうなると、炎は前方へ向かう。

だが、一人の男が斧を手に――彼の名はわからない――舷牆(船縁の壁)を走り、ミズンマスト(後檣)の残骸を切り落とした。

一方そのころ、女性たちでいっぱいのボートは安全な距離を保ちつつ、波に揺られていた。サメたちが尻尾でそのボートをひっくり返そうとする。

第54大隊長――彼は陽気な性格で、苦闘の最中にも冗談を飛ばした――は一隊を率いて艦橋、甲板室、その他燃えやすいものは何でも撤去した――再び前方へ炎が燃え広がった場合に備えて、である――。

その間、要領のいい大尉が、兵士たちと共に円材その他をくくってイカダを作り、さらに別の者たちは必死になって一等船室と貯蔵庫の残り物へ水をかけた。

面白いことに、次のような記録がある。

「火災が広がっている間は、通常の軍事的展開から多少逸脱する必要があった。 部門別で編成された男たちは、船の前部へ反転行進した。

こう言う方がわかりやすいかもしれない。 炎が吹き上げる後部へ顔を向けていた者たちは、甲板下で働いていた仲間を助けに行こうとしているところだった。

「前部」へ進んだ者たちは、自分たちの番が回ってきた時には、消耗した体力を奮い立たせて新たな攻撃に備えようというわけだ。」

爆発、炎上!

最後の火薬が見つからないうちは、船を救える希望はあまり持てそうになかった。 実際、キャッスル船長は第54大隊の将校に、もう終わりだと言った。だがその将校は「退艦を余儀なくされるまでは闘う」と答えた。

その揚げ足を取るごとく、まさにその時、信号用火薬と弾薬樽が火を噴いた。船の中央部から後方を見ると、水に浮く火山のようだった。

薬包は爆竹のように鳴り、船室の扉と木材は甲板中に吹っ飛ばされ、2、3人が傷を負う。

だが、――これは公式の記録にはないことであるが、この轟音の直後、船尾がすっかり水に浸かり、サラ・サンズ号は傾いて沈んでいく運命だと誰もが思った。

その時、第54大隊の浮かれたお調子者が「消灯!」と呼ばわり、陽気な大隊長がこれに叫び返す。「よし! この老いぼれ号をまだ浮かべておくんだ」

イカダに乗り移ろうと試みる者は誰もいなかった。そして船がまだ浮かんでいることがわかると、全員が持ち場へ戻り、昼夜兼行で働いた。

フレイザーの策

物語のここに至って登場するのが、スコットランドの技師フレイザー氏である。

同郷の者たちの多くがそうするごとく、彼は予め切り札を準備していた。彼の知るところでは、サラ・サンズ号には機関室と石炭庫の後ろに水密隔壁が設けられていた。そこで彼は隔壁を切り取って、中の水をポンプで汲んで火にかけようと提案した。

また、隔壁の後ろはほとんど真っ赤に焼けていて、石炭が発火しつつあるので、石炭庫を空にする方がよいとも指摘した。

そこで志願者たちが石炭庫へ跳び込み、各自が耐えられる限界の1、2分程度ずつ、焦げて煙の出ている燃料をシャベルで運び出す。別の志願者たちは燃え盛る船尾へ降りて行き、限界まで水を投げかけ、半焼けになっては引っ張り上げられた。

フレイザー氏の提案のおかげで船は救われた。

とはいえ、後部の木材部分はすべて破壊され、赤熱した鉄製の甲板梁には薄青い蒸気が漂う。周囲の海は何マイルにもわたって、ぎらぎらする光の下、血のように赤く見える。

確かに記事は面白いけど・・・タイトルと全く一致してなくないですか?